-

-

・設計、図面の基本! 幾何公差の基礎や記入例を知りたい方

この記事のレベル

| 初心者 | (5) |

|---|---|

| 重要度 | (5) |

| マニアックさ | (3) |

最終更新日:2025.04.28 / 公開日:2020.02.03

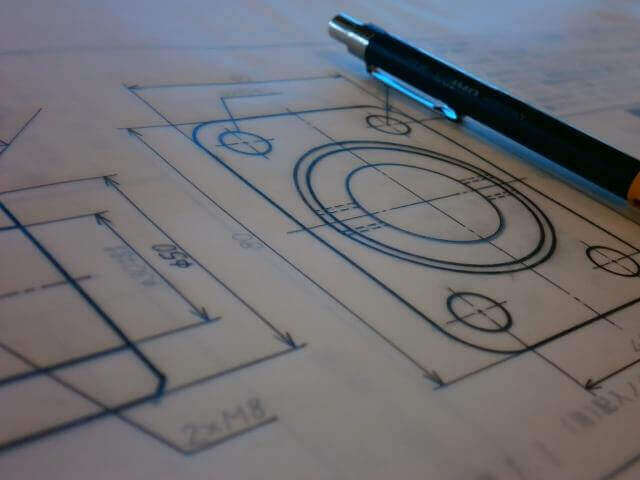

部品には、機能を成立させたり組み立てたりする都合上、「この部分は確実に一定の条件の範囲の平面であってほしい」「まっすぐであってほしい」などの設計意図があります。ある形状を図面に表示する場合は、それらの情報を確実に盛り込む必要があり図面では幾何公差という形で表示するルールになっています。この記事では、設計者や生産者が理解しておくべき幾何公差の基礎知識やよく使われる幾何公差の種類、基本的な記入方法についてご紹介します。

読了目安時間は約5分です

・設計、図面の基本! 幾何公差の基礎や記入例を知りたい方

| 初心者 | (5) |

|---|---|

| 重要度 | (5) |

| マニアックさ | (3) |

ある部品を量産する場合、必ずばらつきが発生します。そのバラツキがどこまで許容できるかを示したものが公差であり、公差の種類は寸法公差と幾何公差の2つです。それぞれについて簡単に解説します。

部品や製品には寸法と幾何特性(ジオメトリー)があります。幾何公差とは、各々の部品対して許容される幾何特性の誤差の範囲を指すもので、設計意図を正しく伝えるために図面に記載する情報のひとつです。幾何公差は(GD&T:Geometric. Dimensioning and Tolerancing)ともいわれます。

寸法公差はある部品や製品の大きさが、どこまで許容できるのかという誤差の範囲を指すものです。一般的に設計図面では、設計寸法に加えて公差が明示されます。寸法だけでは部品の設計意図が十分に説明できない場合には、幾何公差を併記することがあります。

幾何公差は、その意味合いにより形状公差、姿勢公差、位置公差、揺れ公差に分類できます。また、その幾何公差の種類によっては、どこが基準になっているのかを示すデータムの明示が必要なものがあります。

形状そのものに指定できる公差です。幾何公差を定義する場合はまず単独の形体に対して幾何公差を指定しデータムとすることが一般的です。

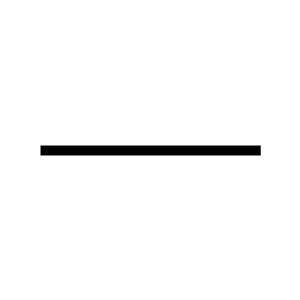

直線の形状(軸)に対し、どのくらいまっすぐなのかを示すもの。幾何学的に正しい直線からどのくらい開きが許容できるかをしめす許容値。(データム:不要)

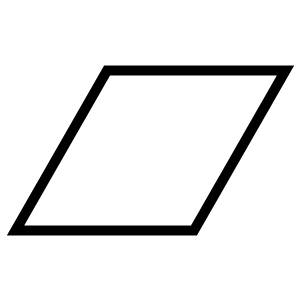

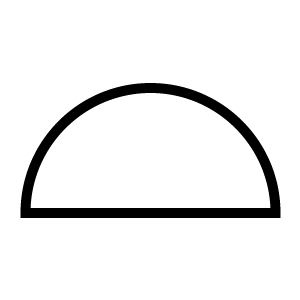

同一平面上で、幾何学的に正しい平面からの開きの許容値。最も低い位置と最も高い位置の誤差範囲内で示すもの。(データム:不要)

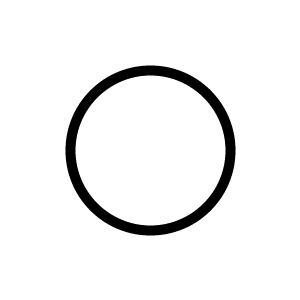

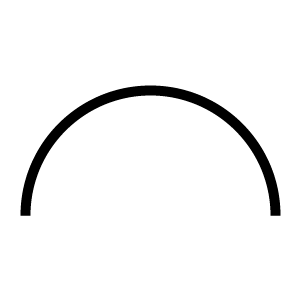

幾何学的に正しい円からの開きの許容値。円サイズの誤差範囲を示すもの。( データム:不要)

幾何学的に正しい円筒からの開きの許容値。円筒両端の円サイズの誤差範囲内で示すもの。( データム:不要)

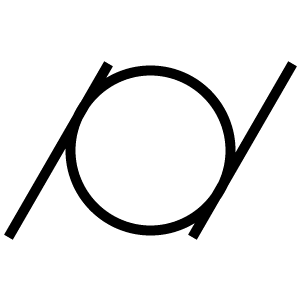

理論的に正確な寸法で定められた幾何学的に正しい輪郭からの線の許容値。指定形状を誤差範囲内で示すもの。( データム:不要)

理論的に正確な寸法で定められた幾何学的に正しい輪郭からの面の許容値。指定面全体を誤差範囲内で示すもの。( データム:不要)

主に2つの形状の位置関係について、指定箇所との関係を指定するときに使う幾何公差です。姿勢、位置、振れの3種類に分けられ、位置関係を定義する幾何拘束のため必ずデータム直線やデータム平面、幾何学的平面など基準が必要で、どこがデータムになっているかを定義します。

姿勢公差は主に向きを指定する幾何公差です。例えば部品の材料である鋼板は一見平面のように見えますが詳細に測定すると微妙に歪みをもっています。部品を切り取る範囲でどの程度まで歪みやばらつきを許容できるか姿勢公差で定義します。

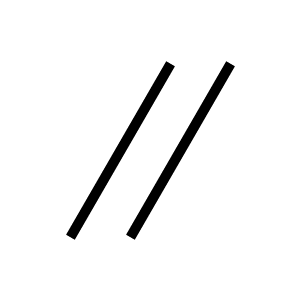

2つの直線または平面を指定範囲内で示すもの。(データム:必要)

基準に対して指定範囲内で直角であるか示すもの。(データム:必要)

基準に対して指定範囲内の角度であることを示すもの。(データム:必要)

位置公差は、データムに対してどのような配置であるかを指定する幾何公差です。部品自体が少しずつ歪んでいることで、設計上の機能を果たせなくなることがないように、それぞれの配置関係を規定する位置公差を定めます。

基準に対して指定範囲内の位置であることを示すもの。(データム:必要)

2つの円筒軸が指定範囲内で同軸であることを示すもの。(データム:必要)

基準に対して指定範囲内で対称であることを示すもの。(データム:必要)

揺れ公差は、許容できるばらつきを指定する幾何公差です。外形の変形に対しても規制ができるので、位置度公差に比べるとより詳細な形状の定義が可能です。

回転させたときに指定範囲内での一部の振れをもの。(データム:必要)

回転させたときに指定範囲内での円筒面全体の振れをもの。(データム:必要)

幾何公差の種類を整理したところで、具体的な記載方法について解説します。

幾何公差では、長方形の枠は3つに分かれています。

左枠:幾何公差の記号を記入

中央枠:許容値

右枠:データム記号を記入

形状公差の場合データムを必要としないため、左枠、中央枠の2つに区切って記載をします。例えば平面度の歪みが0.1mmの場合には、以下のように記入します。

左枠:平面度の幾何公差を記入

中央枠:0.1を記入

右枠:枠ごと削除する(記載しない)

データムを複数定義する必要がある場合には、右枠をデータムの数に応じて区切って記入します。

例えば、ある部品を基準となる底面Aと壁面Bに寄せて固定して床や壁を基準に穴Cの位置を位置度として定義するという仕様があったとします。幾何公差では、このような状況をまずデータムA(床面)を基準とし、その次にデータムB(壁面)に固定するととらえます。

データムは左側がより優先度が高いため、2箇所以上のデータムを指定したい場合には優先する順番を左から入れます。そのため幾何公差は以下のようになります。

左枠:位置度の幾何公差を記入

中央枠:許容できる数値を記入

右枠:一番左の枠にA、枠を区切ってAの右隣にBを記入

先の例うち、先に壁面Bに位置合わせをした後に床面Aに設置する場合には以下のようになります。

左枠:位置度の幾何公差を記入

中央枠:許容できる数値を記入

右枠:一番左の枠にB、枠を区切ってBの右隣にAを記入

2か所のデータムを基準として部品の位置を決めたい場合には、共通データムとして1つの枠のなかに基準としたいデータム名をハイフンでつないで記入します。

例えば、シャフトなどのように円筒状の形状が複数あり、同じ軸上に複数の部品を配置したいとします。筒状の部品Aと部品Bを基準として部品Cを配置したい場合には、以下のようになります。

左枠:位置度の幾何公差を記入

中央枠:許容できる数値を記入

右枠:A‐Bと記入

部品には形や大きさが決まっているものなので、図面を作成する際はそれを2次元である図面でも表現するルールが必要です幾何公差は部品に求められる寸法値と公差だけでなく、部品や部品同士の状態を表すのに必要な条件です。2DCADや3DCADでは、1つのコマンドと形状を定義したい場所を選択するだけで簡単に作図が可能です。