DOCUMENT資料

【初心者向け】CADの基本的な使い方と図面作成の手順を解説!

最終更新日:2025.07.09 / 公開日:2025.07.08

もの作りにおける品質向上と設計期間の短縮をする際にCADがあると便利です。しかし、CADの導入を検討する段階では簡単に使えるのかどうかや、本当にシステム導入メリットがあるのかなどさまざまなことが気になります。

この記事では、CADの特徴や大まかな種類を簡単に触れつつ、CADを導入するメリット、具体的な使い方、これから新しくCADを導入する場合のおすすめのソフトウェアについてご紹介します。新たにCADの導入を検討している企業の担当者や経営者の方はぜひ参考にしてください。

目次

図面の設計に欠かせないCADとは

CADはComputer Aided Design(コンピューター支援設計)の略で、パソコンにソフトウエアをインストールしてPC上で設計や作図などを行うためのシステムです。実際の試作品を何度も作ると設計時間の効率が悪い場合をはじめ、制作物が複雑な場合、大きすぎて試作品が作れない場合などでよく用いられます。CADが活用される業界は製造業や建築業、土木事業などが代表的で、CADにCAM機能を含んだCAD/CAMもあります。

CADの種類

CADは専用CADと汎用CAD、または2DCADと3DCADといった分け方ができます。ここでは、それぞれの違いについてご紹介します。

専用CAD

専用CADとは、ある分野の設計に特化し、設計効率を高めるのに便利なCADです。代表的なものには、建築用CADや機械用CAD、土木用CAD、電気用CAD、服飾デザイン用CADなどがあります。専用CADでは、その業界でよく使う機能があらかじめ準備されているのが特徴です。たとえば、建築用CADであれば外壁や設備のテンプレートがあり、3Dの外観を簡単に表示するための機能があります。機械用CADは抜きテーパーやリブを立てる機能、自由曲面を作るため機能などが含まれます。

汎用CAD

汎用CADは、「立方体や立体を組み合わせる」「円を描画する」「直線を組み合わせる」など特定の分野を問わない機能を備えたCADです。以下で説明する2D CAD(2次元CAD)と3D CAD(3次元CAD)の両方に対応可能なものも多い傾向です。専用CADとできあがりの形状がそれほど変わらなかったとしても、作成できる形に制限があったり、希望する形を作成したりするには専用CADよりも手順が多くかかることがあります。

2DCAD

平面的な設計検討をしたい場合や、手書きの図面をデータに起こしたいだけの場合などは、2DCADがあると便利でしょう。2DCDは、正面図や平面図、立面図などが製図できるCADです。直線を書く機能や、円弧を書く機能などを組み合わせながら希望する図面を作り上げます。部品表や履歴の表をはじめ、文字で注釈なども入れられます。

3DCAD

近年、普及しているCADは、はじめから立体の形状を定義して設計検討を行う3DCADです。ある形状をもとに粘土のように形を足し引きして立体を作るタイプ(ダイレクト・モデリング)と、円すいなど機能を持った形を定義して立体を構成していくタイプ(パラメトリック・モデリング)があります。

設計者の感性を活かして形を作りたい場合や、設計が固まった形状を立体にするのであれば、ダイレクト・モデリングに対応している3DCADがおすすめです。

また、詳細な設計の途中で細かい設計変更がある場合はパラメトリック・モデリングに対応している3DCADが向いています。また、一度3DCADでデータを作っていれば、作図機能を選択するだけで簡単に形状を図面にできる機能が付いているのが一般的です。

CAMとCAD/CAMとは

CAM

CAMは、Computer Aided Manufacturing(コンピュータ支援製造)の略です。最近は前述のようなCADを使ってパソコン上で設計検討するのが一般的ですが、製品を量産する際は、実物を工場で作らなければなりません。CAMはCADで作成した図面データをもとにNC工作機械を操作するための加工プログラム(NCデータ)を作成するなど、CADデータを実際の量産につなげる途中で必要となるシステムです。

CAM自体には、ドリルやエンドミルの形状情報がもともと用意されています。CADのデータを取り込むと、形状に切削工具がぶつからないように切削方向を検討するのが賢明です。また、効率的に加工を行うためにテーブルや、部品をどのように回転させるなどの最適化も行います。CAMは、NC工作機械に限らず、マシニングセンタの多軸制御に対応している場合もあります。

CAD/CAM

パソコンで一般的なオフィスの文書を作成したり、表計算のソフトを切り替えたりするような感覚でCADとCAMを使い分けながら設計ができます。CAD/CAMがCAM単体と比べて優れているのは、設計変更に強いというところです。CADとCAMが分かれている場合には、それぞれのデータの互換性を保ちながらデータのやり取りをしなければなりません。

そのままのファイルを読み込めない場合には、中間ファイルと呼ばれる汎用性の高いデータ形式にいったん変更して読み込んでみましょう。データの読み込みは、特に問題ない場合もありますが、複雑な形状やテーパー、面取り部分などの形状が欠落したりずれたりする可能性があります。取り込んだデータに問題がないか確認するひと手間に時間がかかると、作業効率が悪くなってしまいます。

そこで同じメーカーのCADとCAMを導入するなど、データのやり取りが比較的スムーズです。そのため、CAD/CAMとしてCADもCAMも同じソフトウエア内に含まれている製品が多く扱われています。また、CAD/CAMでなくてもCADにCAMのソフトウエアをオプションとして追加して使えるようにするタイプのソフトウエアもあるので検討してみましょう。

手書きよりも簡単に製図できる!

CADのメリット

製図を効率化できる

CADを使って設計する最大のメリットは設計変更に簡単に対応できること。必要な箇所の削除・修正や新たな要素の追加も簡単です。3DCADの場合、3Dの立体形状と図面とが関連づいていて、3Dの形状を変更すれば図面に自動的に反映されます。図面側ですでに寸法を入れている場合でも自動追従するため、新たに作図をし直す必要がありません。

部品図であればそれほど影響がないかもしれませんが、部品を複数組み合わせる組み立て図の場合、部品の寸法や形状が1つ変わるだけでも大変です。紙で作図していた場合には、部品図は形状変更していたものの、組み立て図の更新が行われていなかったので、部品が干渉してしまうというトラブルが起こる場合がありました。

また、作図には設計のルールがあり、形状線の太さや引き出し線の太さなどに細かく指定があります。立体形状を図面に落とす都合上、ある面を正面図にした場合投影法に準じて適切に形を書き起こさなければなりません。作図の知識が不十分な場合、側面図一つを作図するのにもとても時間がかかります。これに対してCADの場合、ある面を正面図として指定したら、それ以後の投影図は自動生成されるため、作図の効率が劇的に向上します。

その他、裏側の形状は自動的に点線になり陰線表示ができたり、寸法の線の種類も書式で統一したりできます。このようにCADで図面を書く場合、手書き図面ほどは設計経験や技術を必要としません。CADの扱い方さえ覚えていればよいため、設計アシスタントなどでも図面作成がしやすくなります。たとえば、設計は設計者が行い、CADスキルがもともとある別の担当者がCADデータ作成を行うなどの分担を行えば、設計者は設計業務に集中でき、CADの操作を習得するためにかかるコストの削減も期待できるでしょう。

図面データの管理、共有がしやすい

設計は、自社内だけでなく他の設計拠点や外部の設計会社、クライアントなどと連携しながら行うのが一般的です。その場合、現在どのような形状になっているのか共有することが非常に重要になります。紙図面の場合にはスキャナでデータ化して送付するなど、ひと手間必要でしたが、CADの場合はデータがすぐに取り出せます。パソコン上にデータを呼び出せばさまざまな方法でデータの共有が可能です。

CADの場合は、デザインから営業、設計、生産部門までそれぞれが必要に応じていつでもデータを参照できる専用のサーバ(PDM:Product Data Management)を導入していることが多いでしょう。この仕組みを利用すると、CADの3Dデータと図面をリビジョンつきで保存でき、属性情報や、承認管理などを盛り込むことができます。また、元データがサーバ上にしっかり保存されているため、複製・共有が簡単で、複数人で同時に図面作成を行うことも可能です。

さらに過去の3Dデータと図面データを再利用して派生部品を作るのも簡単ですし図面が個人保管になってしまい紛失してしまうといったトラブルも減らせます。

CADの使い方と図面作成の手順

CADの基本的な使い方

- 1. デスクトップ上のアイコンをダブルクリックするなどしてCADのソフトウエアを起動

- 2. 機能の一覧が出てくるため、「3D部品を作りたいのか」「部品をもとに組み立てを行いたいのか」「図面を作りたいのか」などの選択を行う。CADではなく、CAMを使いたい場合などもここで選択する

- 3. 3D部品を作る画面を選択したら「新規作成」を選択。3次元形状なので、基本のセットとしてXYZの座標系や部品形状が入る領域などが表示される

- 4. まず、部品として正面となるYZ平面などを基準に正面の形状を作成

- 5. 4の形状に対して厚みをつける「パッド」などのコマンドを用いて厚みをつける。厚みの度合いはマウスで必要な分だけ引き延ばしても構いませんし、「50mm」などと寸法で定義することも可能

- 6. 同じようにある平面に基準となる形状を作成し、一つ一つに厚みをつけていく。もし不要な場所があれば「ポケット」などと呼ばれるくりぬくための機能で切削を行う。それぞれの機能を組み合わせてベースの形状を作る

- 7. ある程度形状が完成したら抜きテーパーや面取り、R面取り(フィレット)などを追加し部品の形状は完成。最終形状は忘れずに名前をつけて保存

- 8. 1~7を繰り返して必要な点数分の部品を作成

- 9. 3DCADで組み立て図面を作成する場合は、設計意図として製品の原点を決め、そこから各部品を配置する向きや場所を決める。配置する場所が決まったら8までで作成した部品のデータをCADの画面上にまとめて開き、それぞれの位置合わせを行う

図面の作成手順

2DCADの場合

- 1. CADを起動して、図面を作成するアプリケーションを選択する

- 2. 図面を「新規作成」する機能を選択。図枠をあらかじめ用意している場合は、図枠のデータを開く

- 3. 「直線」「円弧」「フィレット」などの機能を組み合わせて必要な形状を作成

- 4. 「寸法」「バルーン」「注記」「表」などの機能を組み合わせて図面を完成

- 5. 「名前をつけて保存」を行う

3DCADの場合

3次元上で部品を作成したうえで、その形状をもとに図面の編集を行います。設計変更がある場合には、3Dの形状を変更すると図面も自動的に変更されます。

- 1.あらかじめ作図したい3Dデータを画面に表示させておく

- 2.CADを起動して、図面を作成するアプリケーションを選択する

- 3.図面を「新規作成」する機能を選択。図枠をあらかじめ用意している場合は、図枠のデータを開く

- 4.「3D形状を投影」する機能を選択し、3D形状を読み込む。その際、「正面図だけにするのか」「側面図や平面図なども一緒に作成するのか」を選択。各投影図は後で追加も可能

- 5.「寸法」「バルーン」「注記」「表」などの機能を組み合わせて図面を完成させる

- 6.「名前をつけて保存」を行う

過去の図面を読み込んで2DCADで作図する場合

うまくデータ変換を行えば過去のCADで作成した図面やpdfなどからデータを読み込むことも可能です。

- 1.ソフトウエアを起動し、「既存データの読み込み」機能などから必要な図面データを読み込む

- 2.線の太さや色、などを整え、必要な形状を新規作成する

- 3.過去の図面を参考に見るだけの場合には、「レイヤ」機能を設定し、別のレイヤで新規に作図をすると便利

- 4.最後に「名前をつけて保存」を行う

CAD作業を劇的に効率化するノウハウ

「CADは便利だけど、もっと効率的に作業を進める方法はないの?」そう思われている方も多いのではないでしょうか。

実はCADソフトには、日々の作業を今よりもっとスムーズにするための、ちょっとした「コツ」がありますのでご紹介します。

ショートカットキーを使いこなす

CADソフトには、よく使うコマンドを瞬時に実行できるショートカットキーがたくさん用意されています。例えば、「コピー」や「貼り付け」のように、キーボードでパッと操作するだけで作業効率が格段に向上します。

マウスで何度もメニューをクリックする代わりに、ショートカットキーを覚えるだけで、作業時間はみるみる短縮されるでしょう。最初は覚えるのが大変かもしれませんが、毎日使うコマンドから少しずつ試していくのがおすすめです。

テンプレートや過去の図面を賢く再利用する

「この前の図面と似たようなものを作りたいんだけど、またゼロから描くのは面倒だな...」 そんな時こそ、テンプレートや既存の図面が役立ちます。よく使う図面構成や部品は、テンプレートとして保存しておけば、次回からはそれを呼び出すだけで作業を始められます。

また、すでに完成している図面の一部を流用するのも賢い方法です。一から全てを作る手間が省けるだけでなく、過去の成功例を活かせるので、品質の安定にもつながります。

データの整理整頓はプロの第一歩

「せっかく作ったCADデータも、どこに保存したか分からなくなったり、どのバージョンが最新か混乱したり...」そんな経験、ありませんか?

効率的な設計業務には、データの管理が非常に重要です。ファイル名やフォルダの階層を分かりやすく統一したり、いつ誰が修正したかを記録する「バージョン管理」を徹底するだけで、必要なデータがすぐに見つかるようになります。

最近では、クラウドストレージを活用する企業も増えており、これを使えば複数人でのデータ共有や、万が一のパソコン故障に備えたバックアップも簡単に行うことができます。

自動化機能を積極的に活用する

多くのCADソフトには自動化機能が搭載されており、これを有効活用することで繰り返しの単純作業を行う必要がなくなります。手間のかかるルーティン作業は、積極的に自動化機能に任せてしまいましょう。 これにより、より創造的な設計業務に集中できる時間を増やすことができます。

CAD/CAM連携によるものづくり全体の

効率化

ここまで、CADを使って設計・製図を効率化するための様々なノウハウをご紹介してきました。

これらのコツを実践すれば、日々の作業は今よりも格段にスムーズになるはずです。

しかし、ものづくりの効率化はCAD作業だけに留まりません。設計データをもとに加工を行うCAM(Computer Aided Manufacturing)との連携を深めることで、ものづくりプロセス全体の生産性を飛躍的に向上させることが可能です。

特にCAMプログラミングにおいては、その自動化が劇的な効率化をもたらします。

CAMプログラミング工数を最大90%削減!

これまでCAMプログラミングでは、加工条件を一つひとつ手作業で設定するのが一般的でした。 しかし、この手作業は膨大な時間と労力を必要とし、生産性向上の大きな壁となっていました。

そこで役立つのがCAM自動化ツールです。

あらかじめ定義されたパターンに基づいて加工方法を自動で決定し、

最適な工具や加工条件まで自動で呼び出してくれます。

これにより、プログラミングにかかる工数を最大90%も削減できる可能性があり、結果的にリードタイムの短縮や生産コストの削減に直結します。

自動化でヒューマンエラーが激減!

CAM自動化ツールは、知識や経験が必要な複雑な作業をパターン化することで、人間が細かな判断を行う必要をなくします。 これにより、ヒューマンエラーが劇的に減り、不良品の発生リスクを最小限に抑えることができます。結果として、安定した品質の製品を供給できるようになり、無駄なコストも削減できるでしょう。

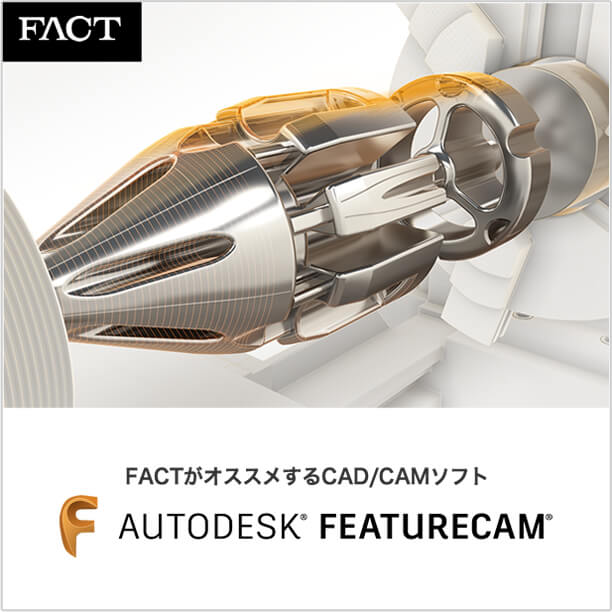

「FeatureCAM」がものづくりを次の

レベルへ

ご紹介したCAMの自動化を強力に推進するのが、FeatureCAMです。 FeatureCAMは単なるCAMソフトウェアの枠を超え、設計からNCコード生成までのワークフロー全体を自動化し、ものづくりプロセス全体を効率化するために開発されました。

- ・設計からNCコード生成までのワークフローを自動化

複雑で時間のかかる作業ほど、ヒューマンエラーは発生しやすくなります。FeatureCAMは、知識や経験が求められる作業をパターン化することで、複雑さをなくし、自動化されたワークフローを提供します。 - ・作業方法と品質を標準化

繰り返しのプロセスを削減するだけでなく、知識や経験が必要な作業がパターン化されるため、作業者による品質のばらつきがなくなります。誰が作業しても、常に均一で高品質な製品を生み出すことが可能になります。 - ・あらゆる用途・マシンに対応

フライス、旋盤、複合旋盤、スイス式旋盤、ワイヤー、イケールなど、様々な種類の加工に対応しています。さらに、マシンデータを使ったシミュレーション機能も搭載しており、実際に加工する前に工具と製品がぶつからないかを確認でき、安心して製造を進められます。

FeatureCAMは、プログラミング工数の削減、ヒューマンエラーの激減、そして品質の標準化を実現し、あなたのものづくりを次のレベルへと引き上げる強力なパートナーとなるでしょう。

FeatureCAMの詳細はこちらよりご覧ください。

CAD/CAMと自動化で、ものづくりを

次のステージへ!

この記事では、CADの基本的な使い方から種類、導入メリット、そして「もっと効率的に!」という皆さんの願いを叶えるためのCAD制作ノウハウ、さらに生産性を劇的に向上させるCAD/CAMの自動化について解説しました。

ものづくりの現場で求められる品質向上や設計期間の短縮は、CADの導入によって大きく前進します。そして、CAMの自動化は、プログラミング工数の大幅な削減やヒューマンエラーの抑制といった、さらに高い次元での効率化を実現します。

これらの先進的なノウハウとツールを積極的に活用することで、あなたのものづくりは確実に次のステージへと進化するでしょう。